一、误区澄清:蜀的常见认知偏差

许多人对“蜀”的具体所指存在混淆。有人误以为“蜀”等同于四川省会成都,也有人将其与三国时期的蜀汉政权完全划等号。根据《中国历史地图集》考证,“蜀”最初指先秦时期的古蜀国,核心区域为成都平原,后随历史演变扩展至四川盆地及周边。现代语境中,“蜀”既是四川省的简称(如“川蜀大地”),也是文化符号(如“蜀绣”“蜀道”)。这种多维度含义,导致普通人容易陷入“以偏概全”的误区。

二、历史溯源:蜀的千年地理演变

技巧1:结合历史文献定位核心区域

古蜀国的活动范围可通过考古发现界定。例如,三星堆遗址(位于今四川广汉)出土的青铜器铭文显示,商周时期“蜀”已是以成都为中心的独立文明。汉代《华阳国志》记载:“蜀之为国,肇于人皇……其地东接于巴,南接于越”,说明其覆盖今四川、重庆及云南北部。通过对比《史记》与唐代《元和郡县图志》可发现,“蜀”的行政边界随朝代更迭不断变化,但文化内核始终以四川盆地为核心。

案例:2021年成都遗址博物馆发布的考古数据显示,古蜀文明辐射范围达12万平方公里,远超现代四川省面积的1/4(四川省总面积48.6万平方公里)。

三、区划解析:现代蜀地的行政定位

技巧2:区分简称与地理概念的差异

“蜀”作为四川省的简称,并不完全等同于整个四川省。例如,川西高原的甘孜、阿坝地区因历史上属吐蕃文化圈,常被排除在传统“蜀文化区”之外。根据2023年《中国行政区划手册》,四川省21个地级市中,仅成都、绵阳等15个城市被纳入“蜀文化经济带”,而攀枝花、凉山等地因民族构成多元,需单独归类。

数据佐证:四川省统计局数据显示,2022年“蜀文化经济带”GDP占全省总量的78%,但其面积仅占53%,印证了“蜀”在当代经济地理中的非均衡性。

四、文化符号:蜀的多重身份象征

技巧3:从文化符号中识别地域特征

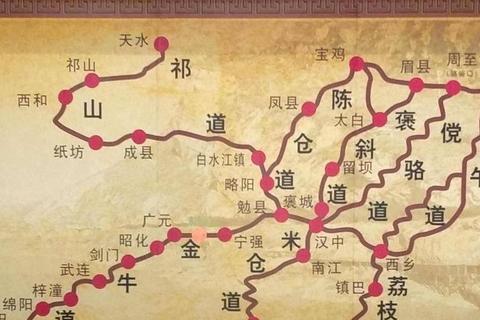

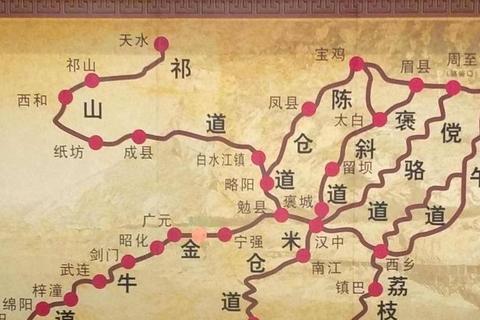

“蜀”的象征意义远超地理范畴。例如,“蜀锦”起源于成都,但其工艺在唐代已传播至江南;“蜀道”虽指连接陕西与四川的古栈道,但李白诗句“蜀道之难,难于上青天”使其升华为中国险峻山路的代名词。通过分析这些符号的传播路径,可更精准理解“蜀”的辐射范围。

案例:2020年抖音平台数据显示,标签蜀文化相关视频中,37%的内容来自非四川省用户(如陕西汉中、湖北恩施),表明“蜀”的文化影响力已突破行政边界。

五、蜀究竟指哪里?

综合历史、行政与文化三重维度,“蜀”的核心区域为四川盆地,涵盖今成都、重庆主城及周边地区;其外延则包括受蜀文化影响的川西、陕南等地。现代语境中,“蜀”需根据具体场景判断:作为简称时指四川省;作为文化概念时,可覆盖更广的巴蜀文化圈。例如,重庆虽在1997年成为直辖市,但其方言、饮食仍被纳入“蜀文化体系”。避免认知偏差的关键,在于理解“蜀”是一个动态、多层次的地理文化概念。